La bio-impression : l’avenir de la dentisterie ?

« Nous avons fait récemment un état des lieux à propos de la 3D bonne matière, avec Bertrand Busson, prothésiste dentaire au sein de la société wiShape. Pour l’instant, imprimer de la céramique en dentisterie ressemble à un doux rêve, même si cela est en cours de développement par 3D Ceram, Prodways et l’Université de Lorraine. Cependant, si celui-ci devait se réaliser, il y aurait à l’avenir moins de perte qu’avec l’usinage. Cela permettrait d’ailleurs d’imprimer des pièces dans le respect le plus strict de l’économie tissulaire », explique le Dr Arnaud Soenen, chirurgien-dentiste à Bordeaux.

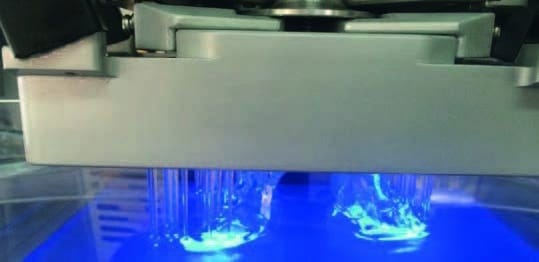

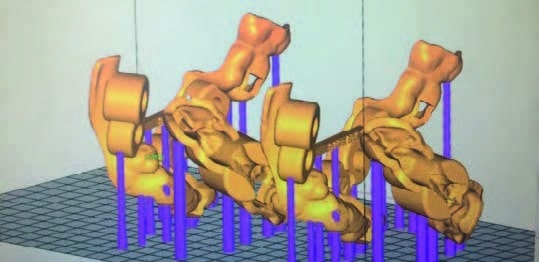

Lorsque l’on parle d’« impression 3D bonne matière », il faut en premier lieu comprendre qu’il s’agit d’un modèle additif. Cette technologie permet d’ajouter de la matière couche par couche ; (Fig.1 et 2) à l’inverse de l’usinage qui travaille selon un modèle soustractif. Et, en termes d’application, alors que l’usinage est plus orienté pour faire de la série (connectique implantaire ou encore implants), l’impression 3D va être plus orientée sur le prototype et la pièce personnalisée ; (Fig.3 à 5).

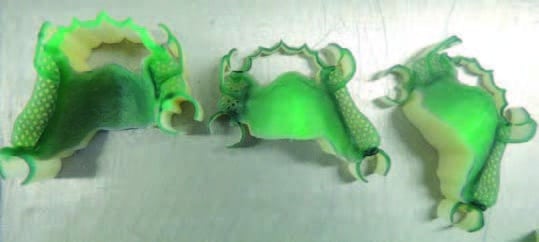

À l’heure actuelle, l’objectif est de tendre vers l’impression 3D « bonne matière ». En d’autres termes, « un chirurgien-dentiste va souhaiter par exemple se procurer un produit et il va obtenir celui-ci en supprimant les intermédiaires. Et c’est ce vers quoi l’on veut tendre en dentisterie aujourd’hui », précise le Dr Arnaud Soenen. Plus précisément, « l’impression 3D va permettre la réalisation de modèles de travail tels que des modèles de couronnes, des reproductions de mâchoires, des facettes d’essayage et la production de gouttières en orthodontie » ; (Fig.6, 7).

Guides chirurgicaux ou couronnes calcinables

En dentisterie, les applications pour l’impression 3D peuvent correspondre à des guides chirurgicaux ou des couronnes calcinables. Celles-ci seront imprimées le plus souvent en résine ; (Fig.8 et 9). Pour autant, certaines étapes de fonderie (métallurgie ou des étapes de pressées de céramique) sont à prendre en compte. Aujourd’hui, de nouveaux procédés de fabrication faisant appel à l’impression et à l’usinage émergent, notamment en implantologie pour l’impression des armatures reprises par usinage au niveau des connectiques implantaires ; (Fig. 10 à 12). Selon Thomas Fortin, chirurgien-dentiste à Bourgoin-Jallieu et maître de conférences, il y a un engouement majeur aujourd’hui pour tout ce qui est bio-printing (c’est-à-dire l’impression de céramique). En revanche, la communauté scientifique pense que « la science sera moins invasive et plus efficace ».

Les limites de l’impression directe de céramique

« L’une des limites aujourd’hui de l’impression 3D concerne le problème du liant et/ou du fritage », explique le praticien Arnaud Soenen. En effet, la réalisation d’impression directe de céramique se heurte à cette limite. En pratique, le problème réside dans le fait que la céramique n’est pas « monocomposante car en effet celle-ci fait du résidu ». Pour autant, il est déjà possible d’imprimer de la céramique à l’heure actuelle. Mais il y a aussi une limite de coût puisque les imprimantes valent à l’heure actuelle entre 350 000 à 1 million d’euros. Selon le praticien, les perspectives à envisager dans le futur pour la 3D bonne matière seraient la mise en place d’imprimantes « 3D bonne matière » céramique qui supplanteraient les usineuses de table présentes au sein des cabinets et des laboratoires.

L’impression 3D permet aujourd’hui la réalisation de modèles de travail, de modèles de couronnes de Bridges, de reproductions de mâchoire via XRay, de facettes d’essayage ainsi que la production de gouttières orthodontiques, de guide chirurgicaux et de couronnes transitoires ; (Fig.13 et 14). Dans le futur, les professionnels rêveraient d’avoir des imprimantes dotées de cartouches spécifiques à chaque type de matière et tendre ainsi vers l’impression 3D de façon généralisée.

Greffon allogénique par tunnelisation

Apport de l’imprimante 3D

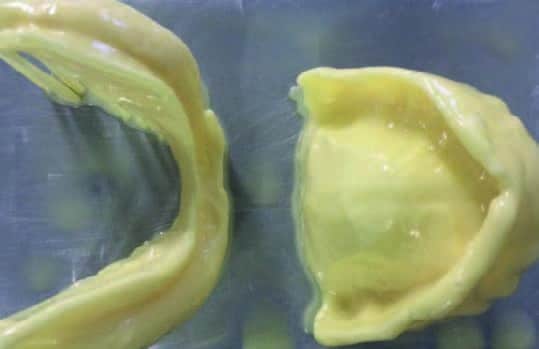

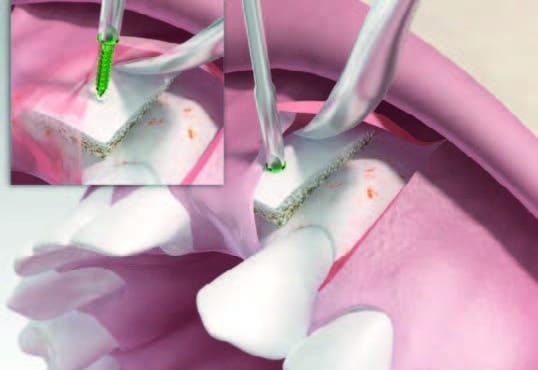

En France, ainsi que dans d’autres pays du globe, la science ne sait pas imprimer à l’heure actuelle de l’os en 3D, ce qui serait un apport majeur pour l’implantologie. Toutefois, les technologies 3D pourraient modifier les techniques de greffes, aujourd’hui bien décrites. Elles le pourraient de deux manières, en permettant de sculpter des formes complexes ; (Fig.15) pour combler des défauts osseux mais également en améliorant les capacités de revascularisation des greffons, tout d’abord par la modification des techniques chirurgicales. Avant l’intervention, une impression tridimensionnelle de la zone à greffer est réalisée à partir de l’imagerie tridimensionnelle. On obtient alors un modèle stéréo-lithographique qui est la réplique exacte de l’os et des dents du patient. Le jour de l’intervention, c’est d’ailleurs sur ce modèle stéréo-lithographique stérile que le greffon sera mis en forme ; (Fig.16) avant d’être inséré sur le site receveur par tunnelisation ; (Fig.17) pour maintenir la vascularisation. La stéréolithographie ou SLA (Stereolitograph apparatus) est un processus basé sur le principe de « photopolymérisation » ayant pour but de « créer des modèles en résines acrylates ou époxys et en ABS, de toute taille et de géométrie complexe », avec une grande précision.

Leur fabrication est rendue possible grâce à un fichier numérique 3D obtenu via un logiciel de CAO tel que SolidWorks, Sculpt ou Maya par exemple. Ce fichier, souvent au format STL, est transmis à la machine. Grâce à cela, un second logiciel réalise alors une découpe du modèle en plusieurs couches d’impression d’épaisseur fixe.

Dans les faits, selon Thomas Fortin, chirurgien-dentiste à Bourgoin-Jallieu et maître de conférences, « actuellement il est possible de fraiser l’os avec une machine-outil. En pratique, nous prenons un cube d’os hyophilisé également appelé allogreffe puis nous modelons la greffe à partir d’une image 3D. Ensuite, avec un scanner, nous prenons la mesure de la surface d’un défaut osseux et cela permet ainsi de combler ce qu’il manque. En effet, à partir de cette image de synthèse 3D, il est possible de reconstituer le volume osseux manquant ».

À terme, ce que l’on souhaiterait c’est avoir de l’impression 3D pour faire de l’os car l’on aimerait inclure dans la matrice osseuse des précurseurs de la vascularisation, c’est-à-dire des cellules qui permettent de relancer le flux sanguin non seulement aux limites externes du greffon mais également au centre de celui-ci. Car, sans cela, l’ischémie au centre limite la néoformation osseuse. Actuellement, il est possible d’améliorer la revascularisation du greffon par deux méthodes : soit par la chirurgie, la tunnelisation, comme nous venons de l’évoquer, soit par la modification du greffon par l’apport de précurseurs de la vascularisation. C’est l’une des ambitions scientifiques actuelles : « utiliser la technique de l’impression 3D pour fabriquer des matrices osseuses et inclure des précurseurs de la vascularisation ; ce que l’on ne sait pas faire a priori aujourd’hui. Plus précisément, à partir du moment où l’on met une cellule sur un matériau, quel qu’il soit, ses propriétés peuvent évoluer d’une part et il est extrêmement difficile d’autre part, voire impossible aujourd’hui de maintenir en vie cette cellule pendant toutes les phases d’élaboration du tissu osseux (stérilisation, packaging, envoi aux praticiens et aux chirurgiens, mise en place sur le site chirurgical) »,précise Thomas Fortin. Clairement, c’est la grande limite à l’impression de tissus biologiques vivants aujourd’hui.

Aujourd’hui, la recherche en est à ses balbutiements. Ce qui est certain c’est que devant les limites du bio-printing, « il y a un regain d’intérêt pour la chimie pour la mise au point de substituts osseux qui seraient des améliorations notoires à l’hydroxyapatite », commente Thomas Fortin. A l’avenir, il serait possible d’utiliser de l’impression 3D pour recréer des matrices osseuses synthétiques sans constituants vivants grâce à la chimie et à l’impression 3D ainsi que les couronnes 3D dentaires.

D’une manière générale, le développement des technologies numériques pourrait profondément impacter le statut des professionnels de santé. En effet, si à l’avenir on peut produire des pièces sur mesure, des logiciels seront également capables de proposer des options thérapeutiques, par exemple la position des implants en fonction du type d’édentement, se baser sur des recommandations, utiliser la technique du Big Data faisant ainsi évoluer notre fonction vers un statut « d’officiers de santé ». Certains philosophes s’empareraient notamment de ce type de débat, soulignant que l’e-santé ou, de manière plus générale, ce que l’on nomme la vie algorithmique remettrait en cause, d’une certaine manière, la façon de pratiquer et d’exercer.

Pour Thomas Fortin « il faudrait clairement trouver un juste milieu. Cela pose une question plus large : avons-nous envie de vivre dans une société où la performance est toujours mise en avant ? ». La réponse appartient à l’avenir. En 2025-2030, l’Intelligence Artificielle devrait exploser. Des géants comme Google ont investi en France et, plus précisément, sur le plateau de Saclay pour pouvoir permettre son développement.